1956年:日本音楽コンクール第一位と特賞受賞。翌年ロイブナー指揮のNHK交響楽団とデビュー。

1958年に渡欧。1960年プラハ現代音楽演奏コンクール第一位。1962年プラハ音楽芸術アカデミーを栄誉賞受賞と共に首席で卒業。「プラハの春:国際音楽祭」でデビュー。1971年シカゴ交響楽団と初共演。以来、国際的なソリストとして世界各地(40カ国)にて、著名な指揮者やオーケストラと共演し、活発な演奏活動を行う。

1980年:メキシコ市にて弦楽器の為の「アカデミア・ユリコ・クロヌマ」を開校。音楽を通して日本とメキシコの友好関係を深めながら、両国の青少年への弦楽器教育に力を注ぐ。アドリアン・ユストゥスを始め多くの優れたヴァイオリニスト達を世に送り出す。

2005年:メキシコの「セルバンテス国際芸術祭」でのメキシコ人によるオペラ「夕鶴」の日本語メキシコ初演に続き、2008年秋には同作品を日本にて公演。完璧な日本語と、本格的な歌唱と演技による初の外国人による上演の音楽監督を務め、メキシコの声楽界の実力を日本に披露し賞賛を受ける。

2014年:日本へ帰国。千葉県御宿に居を構え、2016年1月=故郷・御宿での公演を最後に現役引退を表明。

著書:「メキシコからの手紙」 「メキシコの輝き」(岩波書店)「ドヴォルジャーク―わが祖国チェコの大地よ」(リプリオ出版)他。3枚のLPが「レコード・アカデミー賞」受賞。プラハやメキシコでも録音。CD「二つの世紀の間で」「メキシコ・ヴァイオリン曲集」他。

ー芸術は長く 人生は短しー 2016年8月1日

近頃、これまでやっていなかったことを無意識にしている自分に気づいた。外出する前には必ず自分のベッドに目を走らせ、整える。この次この寝室に戻って来る時には、誰かと一緒の可能性もあり、その折に恥をかかないように、という潜在意識が働いていたのだった。

残念ながらその来訪者は「甘い夢」のためなどではない。意識不明の私を担ぎ込んで来る人のこと。これからは、いつどこで倒れてもおかしくない私。それを否定できない自分が体の中に潜んでいたのだ。

今年で七十六歳の私。スペイン語に「エダー・デ・ラス・ヌンカス」という、少しふざけて使う言いまわしがある。直訳すると「『これまで決して』年齢」。「こんなに大事なものを置き忘れたことなど、これまで決してなかったのに」と、自分自身に驚く年齢のことだ。

にもかかわらず、私には決して忘れないであろうと確信できることもある。

ほぼ半世紀前、当時日本の第一線で活躍中の林光、三善晃、間宮芳生、諸井誠各氏の曲を私は録音し、しばしば海外でも演奏していた。それらの作品の中でも間宮さんの「ヴァイオリン・ピアノ・打楽器とコントラバスのためのソナタ(1966)」は特に、そのケースに入るだろう。

なぜなら、そのレコードジャケットにある作曲者自身によるプログラム・ノートには「公開初演の日に、この作品は、その独奏者黒沼ユリ子さんの息子龍君に献呈された」と書かれているのだから。

その年の初夏から夏にかけて、間宮さんは彼の新作ソナタの作曲過程にあり、私は初のベイビーの出産を不安に待ちつつ、「生みの苦しみ」を同時に味わっていたのだ。難産の末ようやく生まれたそのソナタと私の息子は、つまり「双生児」というわけ。この「愛情あふれる献呈」を受けたわが子は、おそらく世界で最も幸運でまれな「双子」の一人なのだ。

あのアインシュタインが、バイオリンを科学と同様に愛していたことは有名。二十世紀のチェコを代表する作曲家の一人ボフスラフ・マルティヌーは、書き上げたばかりの新作「五つのマドリガル」を、米プリンストン大学で同僚だったこの物理学者に献呈した。世界初演のステージにアインシュタインは、バイオリンを手に現れ、ピアノは作曲者自身が弾いて共に喝采を浴びた。

だが、何を隠そう、実はこの私にも「献呈」された作品があるのだ。毎年五月にメキシコ市で開かれている「現代音楽フォーラム」に名前を冠するマヌエル・エンリッケスの「ア・ドス」というバイオリンとピアノのための曲がそれで、一九七二年に東京で私が世界初演をした。

ところが、私をさらにもっと驚愕(きょうがく)させたことがあった。何と献呈どころか「YURIKO」と命名された曲が存在することを知らされたのだから。

その曲は、第二次世界大戦後、メキシコで清貧な亡命生活を長く送っていたドイツの作曲家ゲルハルト・ミュンヒが私のために作曲してあったのだが、われわれが再会する前に彼は昇天してしまったのだ。ドレスデン生まれの天才少年と呼ばれていたピアニストの彼とは、ベートーベンのソナタなど、よく一緒に演奏して楽しんだことを、私は決して忘れないだろう。

一九五八年に十八歳で日本を飛び出した私は、それ以来、大使公邸での公式晩さん会などなど、いわゆる「大人の席」にしばしば招かれていた。「最年少の黒沼さん」と言われながら。それが、いつの間にか最近の集まりで周囲を見渡してみると、自分が「最年長」であることがどんどん増えている。いよいよ私も若い人に囲まれて、昔話を始めたら止まらない老人になってしまっているのだ。

では一体、私はこれまでに何を残せたのだろうか、と考え込む。この世を去る前にまだできるのは、後世のために「より良い社会」を希求することぐらいしかない。

それで今私は御宿町に残すべく「日本メキシコ友好の家」を構想。一軒の空き家を購入して、細部にまで心を込めて改築中だ。

「アルス・ロンガ ビタ・ブレビス(芸術は長く 人生は短し)」

私の好きな言葉のひとつだ。 (バイオリニスト)

ー50年ぶりの予期せぬ再会ー

2016年7月4日

私が斎藤洋子(ひろこ)さんと出会ったのは、一九六六年七月。聖路加国際病院(東京都中央区)に出産のため入院した私のケア担当の実習生として。当時は聖路加看護大(現聖路加国際大)の三年生だった。

陣痛は予定日から二週間以上たっても起こらず、主治医は「CS」を選んだ。メキシコでは「セサレア」と呼ばれる。いわゆる帝王切開のことで、ローマ皇帝ジュリアス・シーザーがこうして生まれたから、と言われている。私は子どもの誕生日を「七夕」の翌日にとお願いした。

私はまったく覚えていないのだが、洋子さんによると、二週間余りの入院期間、私は途中でベッドの上で楽譜をめくりだし、ついにバイオリンまで持ち込んだという。

待ちに待ったわが子・龍を胸に抱く幸福感は、それ以降の自分の人生のどんな場面とも比較できないもので、死ぬまで忘れないだろう。

授乳時刻になると、真っ白いキャップに青い制服姿の洋子さんが、頭と顔だけは見えても、その下の体はクルクル巻きの、まるで少し大きめなコケシ人形のような赤ん坊を、新生児室から私の病室に抱いて現れたものだ。

公益社団法人「日本キリスト教海外医療協力会(JOCS)」をご存じだろうか。アジアの多くの人々を苦しめた戦争を深く反省し、和解と平和の実現を願い、「アジア・アフリカに健康を贈ろう」という目的で六〇年に設立された、プロテスタントとカトリックの区別のないキリスト教の奉仕活動団体だ。

そのメンバーとして七六年からバングラデシュの村で、人々の栄養や生活改善の指導者として働いていた洋子さんの手にある日、岩波書店の月刊誌「図書」のコピーが届く。高名なカトリック司祭・故粕谷甲一神父からだった。

「あなたと同じような仕事が、メキシコでも行われていますよ」と添え書きが付いて。

それは後に拙著「メキシコからの手紙」(岩波新書)として出版されるが、洋子さんはその筆者に私の名を見てびっくりしたという。学生時代に実習生としてケアした、バイオリンを持ち込んだ産婦だったと思い出したから。

八〇年に同じバングラデシュで活動中の「シャプラニール」の駐在員と結婚するために一時帰国した際、友人から招待されたコンサートが、何と偶然にも私のリサイタル。終了後、洋子さんが楽屋に現れ、自己紹介したので、今度は私が腰を抜かすほど驚いた。

それがJOCSの資金募集コンサートに結びつき、八六年に京都会館で開かれたチェコの名ピアニスト、ヤン・パネンカ氏と私の共演が実現した。ヤン・パネンカ氏とのコンサートは、長い私のコンサート・ライフの中でもかけがえのない思い出となっているが、それが遠い昔、息子の出産で出会った「看護大の実習生」との出会いからスタートしていたとは…。

「まぁ龍さん、大きくなって、というのか、あの赤ちゃんがこんなに立派になって…」。洋子さんの笑顔がほころぶ。

「はじめまして、かなぁ。それとも、あの節にはお世話になりました、かなぁ…」と、照れくさそうな息子は、この八日で五十歳。五十年ぶりの「ご対面」は現在、洋子さんがお住まいの京都で実現した。

分子生物学の研究者となった私の息子は、アメリカの「国立衛生研究所(NIH)」で研究生活を送っているが、国立京都国際会館で六月末から開かれていたRNA(リボ核酸)学会に参加するため来日したからだ。

「不思議な縁」とだけとは到底言いきれない京都での三人の再会は、人生の予期せぬ素晴らしさをあらためて感じさせてくれた。

(バイオリニスト)

《東京新聞:黒沼ユリ子の御宿日記》

<「R」と「L」は別の音です> 2016年6月6日

「六(む)四(し)」にちなんで六月四日から虫歯予防を啓発する「歯と口の健康週間」が始まった。その日に生まれた私は、幼いころから「歯をよく磨いておかないと恥ですよ」と母から言われながら育てられた。おかげでこの年まで虫歯は一本もないが、最近は名前がすぐに口から出なくなり、困っている。

一九五八年に留学したプラハでは、それまで全く知らなかった人々の名前を一生懸命覚えなくてはならなかった。難しいチェコの名前を苦労してたくさん覚えたが、今では顔は思い出せても名前が出てこないのだ。だがその中で決して忘れられない名前がひとつある。

「私の名前はルテレールです。発音してみてください」

初めて出席したチェコ語のクラス。ルテレール先生からこう言われたが、黒板に文字では書かれていない。さぁ、困った。一体どこが「R(アール)」で、どれが「L(エル)」なのか、耳だけでは聞き取れなかったからだ。

私は今「サンゴの会」という名の、スペイン語を一度に「三語ずつ覚える会」をここ御宿で開いて楽しんでいるが、日常、日本語しか使う習慣のない人にとって何が一番難しいかというと、「R」と「L」の発音の違い。

日本語の「ラリルレロ」は、そのどちらでもない微妙な発音なので、その二つの音の違いを聞き分ける耳の訓練ができていないからだ。まさに六十年前の私自身と同じ。でも最近はあのころとは段違いに、日本語の中にカタカナによる外国語が洪水のようにあふれているではないか。

例えば、英語の「Light」は車の「フロント・ライト」のように、そしてもうひとつの「Right」も「コピー・ライト」(著作権)のように普通に使っている。が、その両方を全く同じく、カタカナで「ライト」と書いているのだ。

「ハヒフヘホ」に丸や濁点を付ければ「パピプペポ」や「バビブベボ」になるのだから、「ラリルレロ」にも丸か濁点でも付けて、アールとエルの違いを明記してはいかがなものだろうか。

「ドレミの歌」の中で「レーはレモンのレー」という歌詞で子供たちが歌っているのを聴いて驚いた。それでは困るのだ。ドレミの「レ」は「Re」で、レモンの「レ」は「Le」なのだから。

それには、まず親が「R」と「L」の発音を覚えて、その違いを家庭で赤ちゃんのころから明確にし、幼稚園や小学校でも耳の訓練が必要だ。それができていれば、日本はもっと速いテンポで国際化しているのではないだろうか。

もうひとつ、日本でのカタカナ外国語表記で気になるのが、子音で終わる語の最後の音に必ず母音がついてしまうこと。

例えばラケットの「ト」は「T」で終わるのだから「O」は不要。「テニス」の「ス」は「S」で終わるのだから「U」が聞こえるとおかしいのだ。

明治時代の指導者たちがせっかく「バ」と「ヴァ」をきちんと別表記していたのに、今では「ヴァイオリン」が「バイオリン」になり、「ヴォリューム」が「ボリューム」になってしまっている。誰が何のために変えてしまったのだろうか。

国際化をいや応なしに進めざるを得ない今日、より正しい外国語の発音を日常的にいかに自然に、合理的に習得できるかの知恵を働かせることも、国民全体に大いに役立つのでは?今こそ、再考察や画期的な変革に挑んでもよいのではないだろうか。

フランス語にもドイツ語にもチェコ語にも、その言語特有のアクセントや発音の記号があるのだから、日本語のカタカナ表記にも、現代の言語学者たちが新しく印を付けることぐらい考えてくれても良さそうなものだと思うが。 (バイオリニスト)

《東京新聞:黒沼ユリ子の御宿日記》

<コーヒー大作戦の失敗超えて> 2016年5月2日

「もしもし、ロペスさんおいでですか」。キューバ文化省の担当者の電話にようやくつながったと思ったら、電話の主は「彼は今、コーヒーのために出かけています」と答えた。一九六〇年代後半、キューバを演奏旅行で訪れた時の話だ。

その二日前にメキシコを出発する際、キューバ航空搭乗者に対する当局の嫌がらせのような厳重な検査を受け、やっとハバナの空港に到着したものの、一体いつ、どこでコンサートが始まるかの説明もなく、ホテルに案内されただけ。

一時間待ってまた電話する。コーヒーブレークにはもう十分すぎると思いながら。すると今度は「彼は今日、もうオフィスには戻らないでしょう」という返事。私は半ばあきれて「そんなに長くコーヒーのために出かけてもいいのですか」と聞いてみると、「文化省の管轄エリアが広いので」という。 「えっ?」

米国による経済封鎖で大好きなコーヒーが飲めなくなったキューバ人たちは、自らの手でコーヒー豆の木を植えようと一大計画を実施していたのだ。首都ハバナをぐるりと囲む地帯に、島の総力を結集して。

結局私の演奏旅行は、バイオリンを持つ代わりにシャベルを持って、コーヒーの木の苗を植えることからスタートした。むろん、私自身がそこに行ってみたいと希望したからだったが…。

この「コーヒー大作戦」は、海抜ゼロでカリブ海の気候では、フィデル・カストロ首相(当時)の熱烈な指示にもかかわらず、大失敗に終わった。

革命がどんな状況を作り出すかなど、キューバの人々は想像もせずに始めたのだから、このほかにも「空振り」はさぞたくさんあったであろう。でも、それを乗り越えて五十年間、社会主義を貫いてこられたのは、単に「マンボ好きのキューバ人が楽天的だから」ではなかった。「皆がそろって、人間らしく暮らせるように」という強い願いと「辛抱強さ」のおかげだと、私は思っている。

何しろ島でありながら、革命前のキューバには「海はない」と言われていた。美しい海岸はすべてアメリカ資本のホテル専用で柵に囲まれ、庶民の子どもたちは泳ぎを知らないと言われていたくらいだったのだ。

キューバは冷戦下、旧ソ連や東欧諸国から戦略的に利用されつつ、多くの援助も受けていたが、一九六〇年代はじめ、当時留学していたプラハでのメーデー行進でのシュプレヒコールには、私の耳も痛んだ。

「もう一度キューバ?われわれの口は渇くだろう!」

つまりもっと兄弟国が増えたら、援助する自分たちがひもじくなってしまうという意味を、うまくリズムに乗せて叫んでいたのだから。キューバからの留学生たちにとっては気の毒なメーデーだった。

九〇年代に入り、旧ソ連や東欧の社会主義国が相次ぎ崩壊。キューバに対する支援は断たれた。そのころ毎日のパンの配給は、成人一人に二個と聞いたが、それでも人々は我慢した。

ある日、友人の国民的作曲家グラマッチェの夫人から「暑いでしょう?クレオパトラのバスはいかが?」と聞かれ、私は「さて、どんな香りのするお風呂かしら」と喜んでバスルームに入った。が、そこには小さなバケツに一杯の水があるだけ。クレオパトラの生きていた時代ならいざ知らず、二十世紀の終わりに、キューバではこうして笑いながら節水していたのだ。

100%近い識字率に医療、教育の無償化。こんな国は中南米のどこを探してもない。国交回復を実現したオバマ米大統領は、そこに報道・表現の自由を吹き込むという。

さて、理想的に平等な社会民主主義国家が姿を現すのか。貧富の差が激しい、名ばかりの社会主義国家に変身してしまうのか。もう少しだけでも長生きして、見届けたくなる。(バイオリニスト)

二十世紀のキューバを代表する作曲家ハロルド・グラマッチェ氏の自宅のピアノの上には、フィデル・カストロと並んだ彼のゲリラ戦士姿の写真があった。その彼を革命後の初代駐フランス大使に任命したフィデルが言った。「君は、フランス人と文化芸術について90%、政治経済は10%だけ話題にしてくれれば良い」と。グラマッチェ氏本人からこれを聞いた時、私は「作曲家が一国の大使とは何ともうらやましい話」と思ったが、彼には、自国に自由を取り戻すためにはゲリラ戦参加も辞さない勇気があったので脱帽する以外なかった。

一九五九年の元旦、民衆の大歓声を受けながら首都ハバナに凱旋(がいせん)入城したシエラ・マエストラ山脈での長髪のゲリラ戦闘士たち。彼らは、バチスタ親米政権を打倒し、「革命」という語の響きとはおよそ似ても似つかない「チャ・チャ・チャ」のリズムに乗せて、明るく、楽しい新生キューバをスタートさせて世界を驚かせたのだった。

今日七十代以上の人々は忘れていないだろう。当時はニワトリまでが「われらは社会主義者、前進、前進!」と鳴いているという冗談さえ生まれたくらい。だが、流行のマンボやサンバなどを愉(たの)しむためにマイアミから自家用小型機を飛ばし、文字どおりキューバを自宅の「裏庭」と思っていたバチスタを支持する米国人たちにとって、この「革命」の成功は信じられないことだったに違いない。

米ソ冷戦の真っただ中で宣告された米国からの国交断絶と経済封鎖。国産品は砂糖などに限られ、塩から歯みがきチューブに至る日用品を米国から買わされていたキューバ人が、いつまでも「明るく楽しい革命」に酔っている暇はなかった。

革命直後に始めたのが識字運動。下は小学生から文字を読める国民が総動員で読めない隣人を助け、ほんの数年で100%近い識字率を実現し、高学歴者は、次々と旧ソ連をはじめ東欧の社会主義圏の大学に留学。私が初めてキューバ人と出会ったのも六〇年代の初め、当時留学していたチェコのプラハでだった。

その結果、七〇年代からは南米の富裕層が続々と、米国の代わりにキューバの国立病院で入院治療するようになった。高い医療レベルでスペイン語が通じることが功を奏し、革命政権にとって、かけがえのない外貨収入源だった。

その頃キューバで私が聴いた子供たちのバイオリン演奏には目を見張ったが、それは留学から帰国した教師たちにより、すでにモスクワ音楽院と同じ基礎訓練がされていたからだ。

バレエの世界はさらに顕著で、アリシア・アロンソと彼女が率いるキューバ国立バレエ団は、今や英国ロイヤル・バレエ団やロシアのボリショイ・バレエ団と対等か、それ以上に高く称賛されている。

従来のバレエが白人の特権のようだったのに対し、黒人のバレエダンサーたちが当然そこに一緒だ。殊に男性ダンサーは素晴らしく、国交断絶中にもかかわらず招かれていたニューヨークのメトロポリタン歌劇場でも長い拍手が鳴りやまなかったところに、私も同席したことがある。

旧ソ連圏の東欧諸国と違い、新生キューバは「革命に不服な人々」への出口を閉ざさなかった。歴史的にほとんど「想定外」のローマ法王の訪問に続く今回のオバマ米大統領のハバナ訪問を、マイアミなどへの「脱出組キューバ人たち」は、どう考えているだろうか。

両首脳の記者会見では、オバマ大統領が報道や表現の自由を盛んに語る一方、ラウル・カストロ国家評議会議長は、医療や教育を無償化してきたことが何よりもの人権尊重だと語った。双方の言い分が平行線だったニュースは日本でどう捉えられたのだろうか。

メキシコ滞在中、二人をテレビで見ながら、私はキューバ人特有のコーヒーの飲み方を思い出していた。それは苦いほど濃いコーヒーに多量の砂糖を入れ、一気に飲み干す方式だ。

東欧で崩壊した社会主義社会の否定できない面を持つ苦いコーヒーに、アメリカン・シュガーを足して、果たしてキューバは、苦くても飲み干せるおいしいコーヒーをつくり出せるだろうか。今日のラテンアメリカ全諸国が、キューバの飲みっぷりを注視している。 (バイオリニスト)

テレビ画面いっぱいに映し出された様子は、まさに悪夢を見ているよう。家や車が次々と海にのみ込まれて行く。私はそこにくぎ付けとなり、立ちすくんだあの瞬間を決して忘れることはないだろう。祖国を思う気持ちとともに無力感に襲われる。「あぁ、メキシコにいる自分に今、何ができるのだろうか」と。その日は一日中、友人たちから見舞いの電話が入ったが、異口同音に「大丈夫だよ。日本は確実に、みるみるうちに全てを復興してしまい、また世界を驚かすだろうからね」と慰められた。あれから五年。友人たちからの激励の言葉は正しかっただろうか。

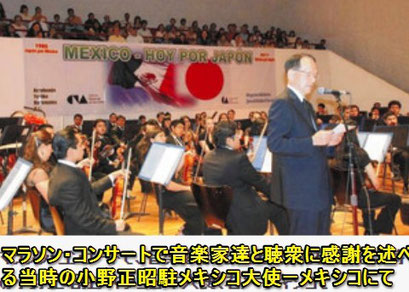

震災から三日目、被災者支援のコンサートを友人たちに呼び掛けると、誰もが手弁当で出演してくれるとの二つ返事。演奏旅行への出発時間を遅らせたり、前夜のコンサート地から六時間も車を飛ばしてでも参加する、という声に感激した私。こうして三月二十七日に、メキシコの第一線で活躍する音楽家二百人余りによる、午前十一時から午後八時まで九時間に及ぶ「マラソン・コンサート」が実現した。

さまざまな楽器の独奏や独唱、クラシックから民族楽器アンサンブル、大小の合唱団などが途切れなく満席の聴衆に音楽を届け、最後はオーケストラまで出そろって締めくくられた。

ステージ正面にはメキシコと日本の国旗がなびく長い横断幕を。そこには「MEXICO HOY POR JAPON(今日メキシコは日本のために)」と書いた。それは一九八五年のメキシコ大地震の折、日本から受けた支援に対する恩返しであることは誰の目にも明らかだった。

ロビーにはたくさんの募金箱が置かれ、未曽有の被害の写真と、小学生たちが描いた「日本の子供たちとの連帯」をテーマにした児童画も展示した。大きなノートには聴衆からの心のこもったメッセージが書き込まれ、演奏者の熱演と相まって、皆からの支援に私は感動を抑えられなかった。

が、そのわずか数日後から状況は激変したのだ。「フクシマ」が「ヒロシマ」「ナガサキ」を超えて、誰もが口にする日本語となったのだ。「雨が降ったら傘をささないと放射能で危ないぞ」と、私にまで助言する友人の言葉に驚かされる。日本人への「同情と連帯」が、いつの間にか「怒り」に変質していく過程に素知らぬ顔をしてはいられなくなっていく。

「原爆を実体験している日本が放射能に無神経であるはずがない」という世界中の人々の常識を葬ってしまった福島第一原発の事故は、日本が戦後七十年を経済最優先主義でまっしぐらに走り、人命のみならず、動植物の生命をも軽視してきた証しを世界に示してしまったのだ。

事故は、地震大国の日本が、大地震の予測も、万一の事故処理の管理態勢もおろそかに、利益追求のみに目をくらまし、原発反対者の声を抹殺した結果だ。

原子力発電を「平和利用」というベールで覆って強引に推奨してきたわが国の政界・経済界の指導者たちは、地球規模で環境破壊を行った「加害国」のレッテルを貼られ、今も世界中で「怒り」が渦巻いている声に、なぜ聞く耳を持とうとしないのか。

「泣かないで!ボクたちが助けに行くよ」と呼びかける絵を描いたメキシコの子供たちはすでに中学生。「大好きな日本のためなら」とマラソン・コンサートにはせ参じた多くの音楽家たち。不幸にも犠牲となった人々の冥福を祈り、被災者たちと心の痛みを重ね合わせながら九時間ものあいだ、音楽とともに日本人と連帯し続けた聴衆。彼らに私は、今日の日本の原発再稼働や原発輸出をどのように正当化し、何と言い訳すれば良いのだろうか。五年前のあの日の未明と同様、「あぁ、自分には今、何ができるのだろうか」と自問を続けるしかない。

-2016年2月1日-

一九六〇年十二月に結婚したわが伴侶の母国・メキシコという国について、その頃の一般的な日本人が持っていたイメージは、ハリウッドの西部劇映画に出てくる「インディアン」や「無学の無頼漢」だったらしい。「なぜチゴイネルワイゼンも弾ける黒沼さんが、メキシコ人なんかと結婚するの?」という「謎」を解けた友人や知人は皆無だったし、「(ジャズピアニストの)秋吉敏子に次いで二人目の音楽家の国際結婚」とニュースにさえなった。

あれから五十五年もたった今でも、自発的にメキシコという国の文化に興味を持っている日本人は、まだまだ少数派ではないだろうか。新聞やテレビは、メキシコでの犯罪件数だけはよく取り上げるが…。

ある音楽評論家から「メキシコではオペラもやっていますか」などと平気で質問されてビックリしたこともある。国立音楽院(コンセルバトーリオ)の創設が慶応二(一八六六)年、つまり明治維新より二年前だったことなど誰も知らないし、興味もないのだ。

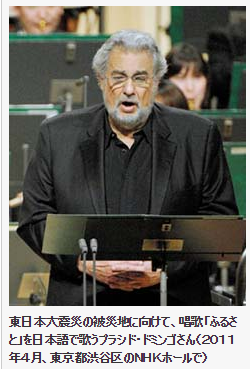

日本でも有名なテノール歌手のプラシド・ドミンゴは、メキシコで育ち、この音楽院を卒業してプロになったことや、半世紀以上前に松尾芭蕉の「奥の細道」を共訳し、大江健三郎氏よりも四年早くノーベル文学賞を受賞したメキシコの哲学者で詩人のオクタビオ・パスを知っている人は、果たしてどれぐらい日本にいるだろうか。

無知や誤った先入観に基づく人種差別や異文化の蔑視、それによって生まれる「うぬぼれ」ほどばかばかしいものはない。危険でさえある。明治維新以降、日本は西洋文明に「追いつけ追い越せ」で突っ走ってきたが、今その欧米のレベルに達したといううぬぼれはないだろうか。

戦後七十年間、日本は“一億総活躍”で必死になって復興を実現したのは、世界中が認めているところだが、経済的な利益さえ得られれば、何をしても良いのだろうか。

ほぼ半世紀ぶりに帰国して暮らし始めた自分の目に映る今日の日本の姿は、何と華々しい外見と異なるのだろう。

例えば、少年たちが群がる書店のマンガ売り場には、みだらで下品な描写や「暗殺」などという文字が躍り、あぜんとさせられる。半世紀前には、こんな種類のマンガが堂々と市民権を得て書店のスペースを大幅に牛耳ることになろうなど夢想だにできなかった。今やマンガは「国策」として世界に発信されている。

国内のみならず海外でもそこから派生する「サブ軽チャー」のツケが、いつか回ってくるだろう。その責任は、一体誰がとることになるのだろうか。

日本はまた、欧米人の目から見た歴史解釈を、あたかも自分のものであるかのように、そのまま鵜呑(うの)みにして学ばせてこなかっただろうか。

例えば偉人伝。アレキサンダー大王、コロンブス、ナポレオンなど、とにかく武力で周辺国を襲っては征服し、領土を拡張し続ける行為を正当化する西洋文明。もちろん、それに似たことは日本の戦国時代でも繰り返されていたが、最大の違いは、異民族を武力征服し、そこからすべての富を収奪するところなのだ。

日本の小学生は「アメリカ大陸の発見者」として教わるコロンブスが、実は手段を選ばず大虐殺を実行し、数百万人もの先住民を殺りくした真実の歴史を知っているだろうか。幸か不幸か生き残った人々は奴隷にされ、売買され、酷使されながら死んでいった、ということを…。それは、「テロ」という程度の言葉などではとうてい比較も表現も不可能なのだ。

他人の幸せや富を収奪しても、自分さえ豊かな暮らしができれば悪びれない文化。それが植民地主義を正当化した。日本は明治以降、その欧米文化をうらやみ、ついに自らも植民地を獲得してしまった。たとえその年数が彼らより短かったとはいえ、欧米の植民地主義とは「五十歩百歩」なのだ。そして、戦地に再び道を開く今日の「戦争法」(安全保障関連法)と、防衛装備移転という名を借りた「武器輸出」。私は長生きしたくない国へ戻って来てしまったのだろうか。

ー2016年1月11日-

「遅すぎ」とも言われそうだが、やはり「引退」という意味のリサイタルを県民として勝浦、千葉両市で開いた。高校一年の一九五六年に日本音楽コンクールで一位となってからでさえすでに六十年。よくも今日までバイオリンを手放さずに歩んで来られたとつくづく思う。しかも私が描いた「人生地図」には「日本・チェコ・メキシコ」という奇妙な三角形があるのだ。それはめったに出会えない大きな角を「怖いもの知らず」の私が曲がってしまったからなのだが…。

一九六〇年十二月二十二日。真冬にもかかわらず、寒さ知らずの笑顔で、母から送られてきた七分袖の白いワンピースを着た自分の姿が、今でも目に浮かぶ。

プラハの「古い町」の広場にある有名な時計台の下の扉前。新婦の隣には「プラハ音楽芸術アカデミー」首席教授のダニエル氏夫妻、メキシコ人の新郎には「科学アカデミー」のフィリップ総裁夫妻がつき添う。二人の恩師が共に「親代わり」の署名を婚姻証にして下さった。パイプオルガンによるスークの「愛の歌」のメロディーも耳の中にはっきりと聴こえてくる。

「日本の民法には、成人になれば『親の賛同なしでも』とあるので、近く結婚します」というはがきを受け取った両親は、気も動転するほど驚いたという。二十歳になったばかり、しかも留学中の娘からの知らせなら当然だ、と今では理解できるが、その時は正直にそう伝えたかったのだ。

「ドボルザークを学んできてね」「黒沼さん、共産主義者にだけはならないで帰ってきてよ」などと見送られ、羽田空港を飛び立ったのは五八年十一月二日。その二カ月前に新聞紙上で偶然見つけた「チェコスロバキア政府(当時)は奨学金のほか医療費も含む招待留学生を募集」という外務省発表の小さな記事が目に留まったことで、これほど大きな曲がり角に自分が差し掛かっていたとは、その時、夢想だにしなかった。

当時すでにアメリカやフランスなどに留学していた友人たちが皆「病気になったらどうしよう」と、高い医療費について悩んでいることを私の両親は知っていた。本場ヨーロッパへの留学生試験に受かった娘には「またとないチャンス」と考えたのは当然ともいえるが、そこでメキシコ人の若い学者と結婚までしてしまうという想像力までは、備えていなかったようだ。

「何故メキシコの人と?」という質問は、両親のみならず四方八方から聞こえた。今一言で答えるなら、「本当の愛に飢えていたから」かもしれない。

それまでの私の人生は、小学生コンクールで優勝して以来、「次は大人のコンクール」「オーケストラとの共演」などと、次から次へと外から巻かれたゼンマイによって動かされていたようだった。

それに対してそのメキシコ人は「君の将来のためには、バイオリンの練習ばかりに夢中になっていてもダメ。文学も美術も哲学も識(し)らなくては…」と、私の全人格を包むように愛してくれ、私は「真の道案内人」に出会ったと確信したのだ。

一九六一年の夏休みに待望のギリシャ旅行が実現。アテネでパルテノンの丘を眺めつつ、私は「ここがホメロスの叙事詩『オッデュッセイア』の世界だったのか」と、感動に浸っていた。ところが隣に立つ「道案内人」は一言「ここから世界がひっくり返り始めたのだよ」と、はき捨てるように言うではないか。

が、むろんその時の私にはその意味を理解できるはずもなかった。その約十年後、メキシコ北東部のシエラ・マードレ(山脈)の山奥の村で、まるで現代文明から忘れ去られたような生活しかできない人々の間で暮らすことになるまでは…。(拙著「メキシコからの手紙」=岩波新書=参照)

ギリシャ・ローマ文明→キリスト教文明→植民地主義と西欧中心主義とつながっているのが今日の世界。地球上にある不平等世界の発端の地がアテネである-。メキシコ人の伴侶に導かれ、私の人生は百八十度転換した。

あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から